この度は私の記事を読んでくださりありがとうございます。早速ですが、今回は9月25日まで町田市立国際美術館にて展示が行われている版画家・長谷川潔の展示についてご紹介いたします!!

皆さんは、近代日本の版画が、どう発展しどのように評価されたのかご存じですか?今回の記事を読めば、長谷川潔がパリで銅版画を制作し評価される過程が、わかりやすく学べると思います♪

今回の記事で参考にした本はこちらです!(3巻構成になっています)↓↓↓

長谷川潔はどんな人生を過ごしてきたの?(経歴)

- 中学卒業→黒田清輝からデッサン、藤島武二と岡田三郎助から油彩を学ぶ

- 道具を輸入して、岡田三郎助やバーナード・リーチから銅版画(エッチング技法)を学ぶ

- 雑誌や詩集の表紙・挿絵を多く手掛ける(渡仏後もしばらく続ける)

- 第一次大戦後にフランスに渡る

- 独学でメゾチント(マニエール・ノワール)技法を学ぶ

- サロン・ドートンヌやフランス画家・版画家協会に所属

- 1945年 在パリ日本人として収容所に→心身ともに参り、制作を一時停止

- 戦後、1970年まで制作を続ける

彼の生涯をざっくりとご紹介すると、このような感じです。長谷川潔はフランスに帰化して、近現代の銅版画の道を開拓しました。病や戦争に苦しむこともありましたが、彼が努力して昇華させたメゾチント技法の作品などは、世界的に高く評価されたようです。

長谷川の思想・作品テーマって?

続いて、長谷川潔はどんなことを考えて作品を制作していたのか、についてご紹介します♪

フランスで暮らすことを選んだ長谷川ですが、彼の自然に対するまなざしは非常に日本的だったといえます。ロベール・レイによると、彼の『小さな自然のものから、大自然や神の言葉・宇宙の神秘を知ろうとする姿勢は一種のアニミズムで、非常に古く遠い潜在意識的なもの』なのだそうです。アニミズムとは、日本の神道が全ての事象を『八百万の神々』として崇めていたように、森羅万象に神が宿ると考えた、原始的な宗教の姿です。渡仏後、長谷川はロマネスク美術やケルト美術といった西洋の古代美術に惹かれていきますが、その背景にもこの思想があったようです。

また長谷川は禅宗の思想にも精通していて、物心一如(物質と精神はひとつのものであるという考え)という考えは特に作品に反映されているようです。

長谷川が語った言葉にこのようなものがあります。↓

私は一木一草をできるだけ細かく観察し、その感官を測り、その内部に投入する手段をもとめる。 できるだけ厳しく描いて一木一草の『神』を表したいがゆえに。 現代は、神性の観念から入って絵に至る。 私は、物より入ってその神に至る。

単に、崇拝の念や神聖さを絵画のなかで表現するのではなく、物を描くことで崇拝の念や神聖さを自然と描き出そうとしていたのが分かります。

また、このような言葉も残しています。↓

地球上の目に見える世界を通さないと、見えない世界に入っていくことはできない。しかし、見える世界の方がはるかに小さい。 私はこれを静物画に描く。

自然をみつめて描くということは、彼にとって生命の全体像という見えないものを見つめることとつながっていました。長谷川は、描くという行為によって非日常の世界に足を踏み入れることができたのだと思います。

長谷川の用いた銅板画の技法ってどんなの?それを用いた作品って?

そもそも、長谷川がほかの銅版画家と大きく異なっていたのは、一つの技法を極めるのではなく、さまざまな技法や構図を試しながら、1つの主題に対して、表現を追求していくという方法で描いていたということです。

これについて長谷川は「私が日本人であったからできたことだ」と語っています。日本人特有の手先の器用さが、銅版画での成功につながったと考えていたようです。

今回は長谷川が使用した銅版画技法のうち、主要な2つと、それをどのような主題の作品で用いたかについてご紹介します!

①エングレーヴィング

15世紀のドイツ発祥の、最古の銅版画技法と言われるものです。ビュランという鋭利な刃物を用いて、銅板に直接線を彫ります。この技法の難しいのは、線を途中で曲げたり方向を変えたりすることができないということです。

長谷川はこの技法を用いて、クロスハッチング(線の交差)を用いず、平行線のみで描写することによって、非常にすっきりとした画面を作りました。パリの運河のある街並みや、窓辺、樹を描いた作品などに、この技法が用いられました。

②マニエール・ノワール(英語名:メゾチント)

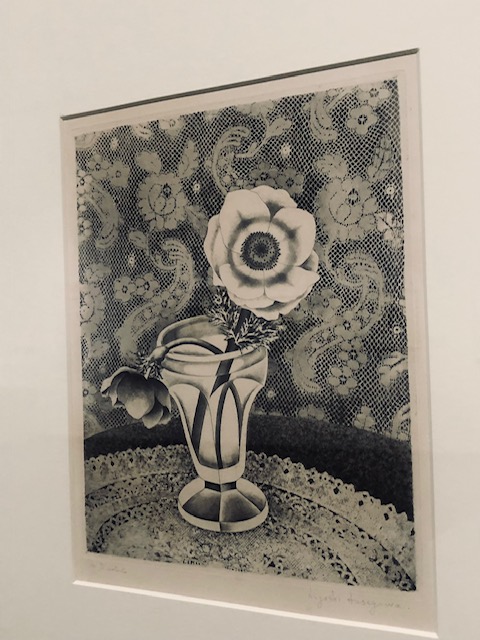

長谷川の作品で最もよく知られる技法です。17世紀のオランダで発明され、当初は肖像画に用いられていました。イギリスでは18~19世紀にも油彩の肖像・風景画の複製のために用いられましたが、写真の発明により、衰退してしまっていました。銅板全体にあらかじめ均一に傷をつけ、明るくしたい部分だけをさらに削ります。暗い背景からモチーフが浮かび上がるような作品が特徴の技法です。

経歴の紹介でもあったように、彼はこの技法を独学で習得しました。すでに衰退した技法だったので、この技法の説明が載った文献すら探すのは難しかったそうです。

1920~30年の初期マニエール・ノワール作品は、下地の傷を交差線状につけ、明暗をはっきりつけたもので、風景画を描く際によく用いました。

1950~60年の後期マニエール・ノワール作品では、伝統的な細粒点刻下地(文字通り細かい点状の傷をつけます)を用いました。初期よりも柔らかい印象の作品が増え、またモチーフも静物画や草花を描いたものが主になりました。

実際に美術館に行ってみた!

夏休み期間でも平日の午後に訪れたらかなり空いていて、人の目を気にせずゆっくり鑑賞することができました!とても緑豊かな公園の中にある美術館で、併設のカフェもおしゃれな雰囲気でした♪

そして展示の内容ですが、長谷川の生涯を追うように時系列に作品が並び、神秘的で耽美な印象のマニエール・ノワール作品や、すっきりとさわやかな印象のエングレーヴィング作品など、「技法が違うとこんなにも雰囲気が変わるのか!!」というのを楽しむことができました。

特に中盤のレースと花を描いた作品では、レースの糸のわずかな厚みや、細かい刺繡の表現が、にじみによって巧みに描写されていてとても綺麗だな、と感動しました。また、長谷川が手掛けたフランス語訳版の竹取物語の表紙絵・挿絵が、一堂に展示されている場所もあり、圧巻の美しさでした!

ほかにも、技法の先達であるデューラーやルドン、長谷川がマニエール・ノワール技法を伝授したという浜口陽三の作品などもみることができ、非常に充実した展示でした!!

記事を最後まで読んでいただきありがとうございました。今後の記事も楽しみにしてください!

質問・コメントなどもいつでもお待ちしております♪

※今回の記事で参考にした書籍のリンクをもう一度載せておきます! 長谷川の生涯と作品スタイルについて詳しく載っているほか、長谷川自身が回想録で語った言葉(これがまた詩的でかっこいい!✨)に注目して読んでみてほしいです!! ↓↓↓

コメント